Na comemoração dos 500 Anos do Descobrimento do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incliu em seu site um especial sobre imigração italiana. O texto de referência foi pinçado do livro Brasil : 500 anos de povoamento /IBGE, 8o capítulo "Imigrantes italianos: entre a italianitá e a brasilidade" de Angela de Castro Gomes.

“Foram muitas as nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil desde as primeiras décadas do século XIX, mas o italiano, mesmo não sendo o "mais branco e instruído", ficou marcado como um imigrante adequado e confiável para a execução das tarefas que o Brasil dele esperava. A importância deste grupo no movimento migratório europeu que teve como destino o Brasil, é enorme por várias razões:

- Uma delas é de ordem quantitativa: entre 1870 e 1920, momento áureo do largo período denominado como da "grande imigração", os italianos corresponderam a 42% do total dos imigrantes entrados no Brasil, ou seja, em 3,3 milhões pessoas, os italianos eram cerca de 1,4 milhões.

- Outras são de natureza qualitativa: o italiano reuniu as duas condições de imigração mais valorizadas por autoridades públicas, por intelectuais e por empresários privados. A proximidade de língua, religião e costumes, fez o imigrante italiano mais facilmente assimilável por nossa sociedade do que os alemães ou japoneses, por exemplo; além disto, correspondeu aos ideiais de branqueamento de nossa população, acreditado como desejável para que nos tornássemos mais "civilizados" diante de nossos próprios olhos e aos olhos do mundo”.

“Os italianos, como todos os demais imigrantes, deixaram seu país basicamente por motivos econômicos e sócio-culturais. A emigração, que era muito praticada na Europa, aliviava os países de pressões sócio-econômicas, além de alimentá-los com um fluxo de renda vindo do exterior, em nada desprezível, pois era comum que imigrantes enviassem economias para os parentes que haviam ficado.

No caso específico da Itália, depois de um longo período de mais de 20 anos de lutas para a unificação do país, sua população, particularmente a rural e mais pobre, tinha dificuldade de sobreviver seja nas pequenas propriedades que possuía ou onde simplesmente trabalhava, seja nas cidades, para onde se deslocava em busca de trabalho.

Nessas condições, portanto, a emigração era não só estimulada pelo governo, como era, também, uma solução de sobrevivência para as famílias. Assim, é possível entender a saída de cerca de 7 milhões de italianos no período compreendido entre 1860 e 1920. A imigração subvencionada se estendeu de 1870 a 1930 e visava a estimular a vinda de imigrantes: as passagens eram financiadas, bem como alojamento e o trabalho inicial no campo ou na lavoura.

Os imigrantes se comprometiam com contratos que estabeleciam não só o local para onde se dirigiriam, como igualmente as condições de trabalho a que se submeteriam.

Como a imigração subvencionada estimulava a vinda de famílias, e não de indivíduos isolados, nesse período chegavam famílias numerosas, de cerca de uma dúzia de pessoas, e integradas por homens, mulheres e crianças de mais de uma geração”.

Um blog para difundir e aprofundar temas da presença italiana no Brasil, bem como valorizar o Made in Italy. Um espaço para troca de informações e conhecimento, compartilhando raízes comuns da italianidade que carregamos no sangue e na alma. A italianidade engloba a questão das nossas raízes italianas e também reserva um olhar para a linha do tempo, nela buscando e resgatando uma galeria de personagens famosos ou anônimos que, de alguma forma, inseriram seus nomes na História do Brasil.

quinta-feira, 21 de janeiro de 2010

História 34 – “Far l´America” (2): O fim do tráfico de escravos e o início da imigração européia

A relação entre Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim a tráfico de escravos no Brasil e a Lei da Terra de 1850, que abriu campo para a chegada de imigrantes europeus na lavoura brasileira, é analisada por José Sacchetta Ramos Mendes (Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e Pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Discriminação e Racismo -LEER/USP) em artigo intitulado Desígnios da Lei de Terras: imigração, escravismo e propriedade fundiária no Brasil Império Desígnios da Lei de Terras: imigração, escravismo e propriedade fundiária no Brasil Império . A seguir, trechos da referida análise:

"As condições dos trabalhadores livres na cultura do café em meados do século XIX, ponto de inflexão do escravagismo no Brasil, estiveram amplamente relacionadas à estreita mobilidade social a eles relegada pela ordem jurídica do Segundo Reinado. Foi nesse sentido que se concebeu a principal legislação do período sobre ocupação do território, a Lei de Terras (Lei n. 601, de 18.09.1850), geradora de efeitos de longa duração para a propriedade fundiária e o povoamento do país.

A medida transformou as áreas devolutas em mercadoria comercializável pelo Estado. A obtenção de lotes agrícolas passava a se dar exclusivamente por meio de compra e venda, não mais por cessão gratuita em nome do sesmeiro ou do posseiro, como ocorria desde o tempo colonial. Já no artigo 1º, a Lei n. 601/1850 determinava: 'ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra'. No artigo 3º, inciso IV, definia: 'são terras devolutas: [...] as que não se acharem ocupadas por posse que, apesar de não se fundarem em título legal, foram legitimadas por esta lei'.

Consequência do dispositivo foi impedir a maioria dos lavradores de ter acesso à propriedade da terra. E como os que imigravam para o Brasil eram geralmente europeus empobrecidos e sem recursos, não tinham como adquirir um lote de maneira legal, tornando-se propensos a fornecer sua força de trabalho para a grande lavoura, até que acumulassem meios necessários à compra de um terreno agriculturável (Beiguelman, 2005). A nova legislação de terras sintetizava a diretriz restritiva, definidora do papel social do imigrante como mão-de-obra agrícola a se empregar nos latifúndios. Em paralelo à opção de continuísmo da escravidão, a permanente necessidade de novos suprimentos de braços para a cafeicultura levou à caracterização do trabalhador estrangeiro que se desejava atrair.

Na conjuntura brasileira, o movimento imigratório vivenciou na Lei de Terras uma guinada, a partir do que as cidades, em particular o Rio de Janeiro, ganharam nova importância como lugar de fixação de estrangeiros. O obstáculo imposto à aquisição de um lote para cultivar fez com que parte dos que aportavam de forma espontânea no Brasil desistissem de se dirigir para a agricultura e se voltassem, logo após o desembarque, para atividades urbanas, inversamente do que pretendeu o legislador.

Sublinhe-se que a Lei de Terras, de 18.09.1850, foi editada duas semanas após a Lei Eusébio de Queirós, de 04.09.1850, que fez cessar a importação de escravos da África. O fim do tráfico instaurou a crise definitiva no fornecimento de mão de obra para a lavoura, ao gerar uma ruptura que há muito se previa, mas que pouco se fizera para minorar consequências.

Alternativa imediata foi adquirir cativos em regiões de economia decadente do Nordeste e deslocá-los para o Centro-Sul, num movimento de dimensão controversa e resultados pouco lucrativos. Em todo caso, verificavam-se novos esforços por canalizar braços trabalhadores para as plantações de café. A imigração para o Brasil adentrava, assim, a perspectiva aberta com o fim do tráfico transatlântico de escravos, que liberou capitais depois aplicados noutras atividades, inclusive no financiamento da vinda de imigrantes. Por um tempo, o comércio interprovincial de escravos teria se beneficiado desses recursos. Mas a transformação da fazenda de café em unidade empresarial capitalista fazia do escravo um item mais custoso que o imigrante (Costa, 1999).

O emprego da mão de obra remunerada, por sua vez, barateava e racionalizava a manutenção da força de trabalho. A partir do Rio de Janeiro, diplomatas europeus ressaltavam a vantagem econômica do trabalhador livre empregado nas plantações: "Cada negro escravo custa hoje uma soma entre um conto e quinhentos réis e dois contos de réis.E quanto custa ao Brasil um colono português, dos quais uma boa parte se ocupa na agricultura, substituindo o trabalho dos negros? Custa o preço da passagem, ou R$ 120$000 [120 mil réis]", assinalou o Conde de Tomar (1859), encarregado de negócios de Portugal na capital brasileira, em carta endereçada a sua chancelaria em Lisboa.

Nova tentativa de atrair lavradores europeus para as fazendas de café em caráter sistemático só tomou impulso em 1871, quando a província de São Paulo estabeleceu políticas próprias para captação de imigrantes na Itália e Áustria-Hungria, com financiamento privado e estatal do transporte direto de colonos para o porto de Santos, e dali para o interior paulista".

"As condições dos trabalhadores livres na cultura do café em meados do século XIX, ponto de inflexão do escravagismo no Brasil, estiveram amplamente relacionadas à estreita mobilidade social a eles relegada pela ordem jurídica do Segundo Reinado. Foi nesse sentido que se concebeu a principal legislação do período sobre ocupação do território, a Lei de Terras (Lei n. 601, de 18.09.1850), geradora de efeitos de longa duração para a propriedade fundiária e o povoamento do país.

A medida transformou as áreas devolutas em mercadoria comercializável pelo Estado. A obtenção de lotes agrícolas passava a se dar exclusivamente por meio de compra e venda, não mais por cessão gratuita em nome do sesmeiro ou do posseiro, como ocorria desde o tempo colonial. Já no artigo 1º, a Lei n. 601/1850 determinava: 'ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra'. No artigo 3º, inciso IV, definia: 'são terras devolutas: [...] as que não se acharem ocupadas por posse que, apesar de não se fundarem em título legal, foram legitimadas por esta lei'.

Consequência do dispositivo foi impedir a maioria dos lavradores de ter acesso à propriedade da terra. E como os que imigravam para o Brasil eram geralmente europeus empobrecidos e sem recursos, não tinham como adquirir um lote de maneira legal, tornando-se propensos a fornecer sua força de trabalho para a grande lavoura, até que acumulassem meios necessários à compra de um terreno agriculturável (Beiguelman, 2005). A nova legislação de terras sintetizava a diretriz restritiva, definidora do papel social do imigrante como mão-de-obra agrícola a se empregar nos latifúndios. Em paralelo à opção de continuísmo da escravidão, a permanente necessidade de novos suprimentos de braços para a cafeicultura levou à caracterização do trabalhador estrangeiro que se desejava atrair.

Na conjuntura brasileira, o movimento imigratório vivenciou na Lei de Terras uma guinada, a partir do que as cidades, em particular o Rio de Janeiro, ganharam nova importância como lugar de fixação de estrangeiros. O obstáculo imposto à aquisição de um lote para cultivar fez com que parte dos que aportavam de forma espontânea no Brasil desistissem de se dirigir para a agricultura e se voltassem, logo após o desembarque, para atividades urbanas, inversamente do que pretendeu o legislador.

Sublinhe-se que a Lei de Terras, de 18.09.1850, foi editada duas semanas após a Lei Eusébio de Queirós, de 04.09.1850, que fez cessar a importação de escravos da África. O fim do tráfico instaurou a crise definitiva no fornecimento de mão de obra para a lavoura, ao gerar uma ruptura que há muito se previa, mas que pouco se fizera para minorar consequências.

Alternativa imediata foi adquirir cativos em regiões de economia decadente do Nordeste e deslocá-los para o Centro-Sul, num movimento de dimensão controversa e resultados pouco lucrativos. Em todo caso, verificavam-se novos esforços por canalizar braços trabalhadores para as plantações de café. A imigração para o Brasil adentrava, assim, a perspectiva aberta com o fim do tráfico transatlântico de escravos, que liberou capitais depois aplicados noutras atividades, inclusive no financiamento da vinda de imigrantes. Por um tempo, o comércio interprovincial de escravos teria se beneficiado desses recursos. Mas a transformação da fazenda de café em unidade empresarial capitalista fazia do escravo um item mais custoso que o imigrante (Costa, 1999).

O emprego da mão de obra remunerada, por sua vez, barateava e racionalizava a manutenção da força de trabalho. A partir do Rio de Janeiro, diplomatas europeus ressaltavam a vantagem econômica do trabalhador livre empregado nas plantações: "Cada negro escravo custa hoje uma soma entre um conto e quinhentos réis e dois contos de réis.E quanto custa ao Brasil um colono português, dos quais uma boa parte se ocupa na agricultura, substituindo o trabalho dos negros? Custa o preço da passagem, ou R$ 120$000 [120 mil réis]", assinalou o Conde de Tomar (1859), encarregado de negócios de Portugal na capital brasileira, em carta endereçada a sua chancelaria em Lisboa.

Nova tentativa de atrair lavradores europeus para as fazendas de café em caráter sistemático só tomou impulso em 1871, quando a província de São Paulo estabeleceu políticas próprias para captação de imigrantes na Itália e Áustria-Hungria, com financiamento privado e estatal do transporte direto de colonos para o porto de Santos, e dali para o interior paulista".

quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

História 33 – “Far l´America” (1): Contextos políticos e econômicos

Após dedicar particular l atenção à figura de Giuseppe Garibaldi e sua epopéia no Brasil, Oriundi Brasile abre um segundo e longo Especial intitulado “Far l´America”, que procurará reunir informações dispersas na Internet sobre a grande imigração italiana desde a décadas finais do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial.

A partir da década de 40, o governo inglês começava a endurecer, definitivamente, sua posição contrária à política escravocrata do império brasileiro. Legalmente amparada, a marinha inglesa passou a interceptar os navios que transportavam os negros africanos, impedindo-os que chegassem ao Brasil, etapa final do tráfico de escravos. A firme postura britânica atingia frontalmente a economia brasileira, cuja agricultura se amparava no trabalho do negro feito escravo. Assim, ficava evidente que a elite nacional teria de encontrar uma solução para a substituição desse sistema de mão-de-obra. Isso valia, sobretudo, para os cafeicultores, cuja lavoura encontrava-se em pleno desenvolvimento, incrementando as exportações brasileiras.

Entre 1847 e 1848, com base numa legislação oficial, foram feitas algumas tentativas de fixar colonos europeus em São Paulo, com resultados pouco satisfatórios. Essa região já havia recebido, timidamente, em 1829, algumas famílias alemãs, que, numa iniciativa do poder imperial, chegavam na condição de colonos, tendo estabelecido dois núcleos: um no interior do Estado (divisa com Paraná) e outro nas proximidades da capital.

Com a promulgação da lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que determinava o fim do tráfico de escravos no Brasil, evidenciava-se a necessidade da adoção, o mais breve possível, de uma ampla política de favorecimento da imigração. Por outro lado, o governo brasileiro tinha plena consciência de que a economia do País precisava contar com uma política de colonização das imensas áreas rurais ainda improdutivas, estimulando o desenvolvimento de culturas que não a do café.

A partir de então, começaram a surgir , com incentivo governamental, as companhias de colonização. Estas firmavam contratos com o governo visando à vinda e ao estabelecimento de imigrantes em terras do Estado, que eram repassadas às próprias companhias com condições especiais de pagamento.

Nos anos 50 e 60 sucessivas modificações na legislação foram efetuadas, objetivando dar uma maior segurança aos que imigravam. Uma desses incentivos, aprovado em 1867, consistia, entre outras facilidades, no pagamento do lote rural em até 10 anos. Mesmo assim, os resultados alcançados ainda eram considerados muito tímidos.

Mais tarde, porém, essa situação ganharia novos contornos quando, já na década de 60, o jovem Reino da Itália passava a conviver com um forte movimento de êxodo populacional, que a partir de 1876 ganharia contornos de um amplo e complexo fenômeno, conhecido como “a grande emigração” , algo destinado a durar até a deflagração da Primeira Guerra Mundial, em 1914. No Brasil, os desdobramentos desse fenômeno aconteceriam, de forma mais entre 1885 e 1891

No primeiro ano deste período o País recebeu cerca de 40 mil italianos, número que saltaria para mais de 100 mil em 1888, ano da promulgação da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Pais. Em 1891, desembarcariam outros 130 mil. Antes disso, porém, o Rio Grande do Sul começaria a se destacar como um dos pólos receptores de imigrantes italianos. Historicamente, a imigração italiana naquele Estado tem como marco zero o ano de 1875, quando as colônias gaúchas Conde D’ Eu e Princesa Isabel recebiam as primeiras famílias italianas.

Na seqüência, outros núcleos foram sendo ocupados por italianos, a maior parte proveniente do Vêneto e Lombardia, como foi o caso da colônia chamada “Fundos da Nova Palmeira”, rebatizada como “Colônia Caxias”. De 1875 a 1879, entraram no Rio Grande do Sul pouco mais de 11 mil imigrantes, sendo que 8.500 vinham da Itália. Nessas regiões o governo provincial procurava estimular a imigração com base na pequena propriedade rural.

Na província de São Paulo o quadro era outro, uma vez que a região era o centro da cafeicultura nacional. Na década de 80, com a clara perspectiva da falência total do regime escravocrata, fazendeiros paulistas e o governo local partiram para a adoção de políticas de incentivo à imigração, tendo como principal objetivo a substituição da mão-de-obra escrava por aquela assalariada. Um dos incentivos foi subsidiar os transporte do imigrante desde o país de origem até os cafezais.

OBS. Esse contexto político-econômico de substituição de mão-de-obra no Brasil do Segundo Império, aqui resumido, aparece de maneira aprofundada em diversos estudos disponíveis na Internet e que este blog procurará mostrar.

COMO TUDO COMEÇOU

A partir da década de 40, o governo inglês começava a endurecer, definitivamente, sua posição contrária à política escravocrata do império brasileiro. Legalmente amparada, a marinha inglesa passou a interceptar os navios que transportavam os negros africanos, impedindo-os que chegassem ao Brasil, etapa final do tráfico de escravos. A firme postura britânica atingia frontalmente a economia brasileira, cuja agricultura se amparava no trabalho do negro feito escravo. Assim, ficava evidente que a elite nacional teria de encontrar uma solução para a substituição desse sistema de mão-de-obra. Isso valia, sobretudo, para os cafeicultores, cuja lavoura encontrava-se em pleno desenvolvimento, incrementando as exportações brasileiras.

Entre 1847 e 1848, com base numa legislação oficial, foram feitas algumas tentativas de fixar colonos europeus em São Paulo, com resultados pouco satisfatórios. Essa região já havia recebido, timidamente, em 1829, algumas famílias alemãs, que, numa iniciativa do poder imperial, chegavam na condição de colonos, tendo estabelecido dois núcleos: um no interior do Estado (divisa com Paraná) e outro nas proximidades da capital.

Com a promulgação da lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que determinava o fim do tráfico de escravos no Brasil, evidenciava-se a necessidade da adoção, o mais breve possível, de uma ampla política de favorecimento da imigração. Por outro lado, o governo brasileiro tinha plena consciência de que a economia do País precisava contar com uma política de colonização das imensas áreas rurais ainda improdutivas, estimulando o desenvolvimento de culturas que não a do café.

A partir de então, começaram a surgir , com incentivo governamental, as companhias de colonização. Estas firmavam contratos com o governo visando à vinda e ao estabelecimento de imigrantes em terras do Estado, que eram repassadas às próprias companhias com condições especiais de pagamento.

Nos anos 50 e 60 sucessivas modificações na legislação foram efetuadas, objetivando dar uma maior segurança aos que imigravam. Uma desses incentivos, aprovado em 1867, consistia, entre outras facilidades, no pagamento do lote rural em até 10 anos. Mesmo assim, os resultados alcançados ainda eram considerados muito tímidos.

Mais tarde, porém, essa situação ganharia novos contornos quando, já na década de 60, o jovem Reino da Itália passava a conviver com um forte movimento de êxodo populacional, que a partir de 1876 ganharia contornos de um amplo e complexo fenômeno, conhecido como “a grande emigração” , algo destinado a durar até a deflagração da Primeira Guerra Mundial, em 1914. No Brasil, os desdobramentos desse fenômeno aconteceriam, de forma mais entre 1885 e 1891

No primeiro ano deste período o País recebeu cerca de 40 mil italianos, número que saltaria para mais de 100 mil em 1888, ano da promulgação da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Pais. Em 1891, desembarcariam outros 130 mil. Antes disso, porém, o Rio Grande do Sul começaria a se destacar como um dos pólos receptores de imigrantes italianos. Historicamente, a imigração italiana naquele Estado tem como marco zero o ano de 1875, quando as colônias gaúchas Conde D’ Eu e Princesa Isabel recebiam as primeiras famílias italianas.

Na seqüência, outros núcleos foram sendo ocupados por italianos, a maior parte proveniente do Vêneto e Lombardia, como foi o caso da colônia chamada “Fundos da Nova Palmeira”, rebatizada como “Colônia Caxias”. De 1875 a 1879, entraram no Rio Grande do Sul pouco mais de 11 mil imigrantes, sendo que 8.500 vinham da Itália. Nessas regiões o governo provincial procurava estimular a imigração com base na pequena propriedade rural.

Na província de São Paulo o quadro era outro, uma vez que a região era o centro da cafeicultura nacional. Na década de 80, com a clara perspectiva da falência total do regime escravocrata, fazendeiros paulistas e o governo local partiram para a adoção de políticas de incentivo à imigração, tendo como principal objetivo a substituição da mão-de-obra escrava por aquela assalariada. Um dos incentivos foi subsidiar os transporte do imigrante desde o país de origem até os cafezais.

OBS. Esse contexto político-econômico de substituição de mão-de-obra no Brasil do Segundo Império, aqui resumido, aparece de maneira aprofundada em diversos estudos disponíveis na Internet e que este blog procurará mostrar.

História 32- Italianos na Revolução Farroupilha – Especial Garibaldi (11)

Em Santa Catarina e depois no Rio Grande do , Garibaldi, tendo Anita como inseparável companheira, inclusive durante sos combates, participa ativamente das batalhas contra as forças imperiais. Relatos dessa epopéia podem ser conferidos em Memorie (italiano) e Memórias (português) o livro escrito por Alexandre Dumas, a quem o revolucionário italiano confiou os relatos de suas aventuras.

Foi um tempo de vitórias e derrotas por parte dos Farrapos. Após seis anos de envolvimento com a causa republicana dos gaúchos do Rio Grande, Garibaldi desiludido com o futuro da causa farroupilha decide deixar o movimento (1841) e parte com Anita e o filho Menotti para novas aventuras no Uruguai e depois na Itália, onde teria participação decisiva no Risorgimento, o movimento que unificou o país. Morreia em Caprera (Sardegna), em 1882.

No livro de Dumas, Garibaldi assim explica sua decisão.

"Sei anni di vita scorsa in continui pericoli ed in mezzo ad avventure sempre diverse non mi avevano mai dato alcun pensiero perché ero solo; ma nel punto in cui mi trovavo ad avere una piccola famiglia, diviso per lontananza da tutte le mie antiche relazioni, lo essere nella perfetta ignoranza di quanto dopo tanti anni fosse avvenuto dei miei genitori , fecero nascere in me il desiderio di approssimarmi ad un punto ove potessero giungermi le notizie di mio padre e di mia madre.

Avrei è vero potuto per un'istante rinchiuerè e serrare nel mio cuore tutte queste tenere affezioni, ma invece vi si erano in tal modo accumulate che per forza dovevo io darli il loro sfogo. A questo bisogna aggiungere che nulla sapevo dell'altra mia madre che si chiama ITALIA.

La famiglia ci attrae per un' amore potenle, ma quello della Patria è irresistibile. Mi decisi dunque di ritornare a Montevideo, almeno per il momento, e domandai il mio congedo al Presidente, come pure il permesso di riunire una piccola truppa di Bovi, i quali venduti capo per capo sarebbero stati in qualche modo l'elemento per supplire alle spese durante il mio viaggio".

Foi um tempo de vitórias e derrotas por parte dos Farrapos. Após seis anos de envolvimento com a causa republicana dos gaúchos do Rio Grande, Garibaldi desiludido com o futuro da causa farroupilha decide deixar o movimento (1841) e parte com Anita e o filho Menotti para novas aventuras no Uruguai e depois na Itália, onde teria participação decisiva no Risorgimento, o movimento que unificou o país. Morreia em Caprera (Sardegna), em 1882.

No livro de Dumas, Garibaldi assim explica sua decisão.

"Sei anni di vita scorsa in continui pericoli ed in mezzo ad avventure sempre diverse non mi avevano mai dato alcun pensiero perché ero solo; ma nel punto in cui mi trovavo ad avere una piccola famiglia, diviso per lontananza da tutte le mie antiche relazioni, lo essere nella perfetta ignoranza di quanto dopo tanti anni fosse avvenuto dei miei genitori , fecero nascere in me il desiderio di approssimarmi ad un punto ove potessero giungermi le notizie di mio padre e di mia madre.

Avrei è vero potuto per un'istante rinchiuerè e serrare nel mio cuore tutte queste tenere affezioni, ma invece vi si erano in tal modo accumulate che per forza dovevo io darli il loro sfogo. A questo bisogna aggiungere che nulla sapevo dell'altra mia madre che si chiama ITALIA.

La famiglia ci attrae per un' amore potenle, ma quello della Patria è irresistibile. Mi decisi dunque di ritornare a Montevideo, almeno per il momento, e domandai il mio congedo al Presidente, come pure il permesso di riunire una piccola truppa di Bovi, i quali venduti capo per capo sarebbero stati in qualche modo l'elemento per supplire alle spese durante il mio viaggio".

terça-feira, 19 de janeiro de 2010

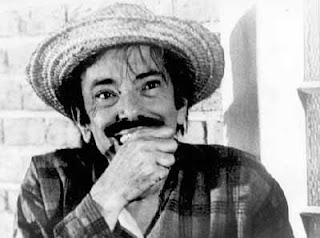

Oriundi (Cinema) - Mazzaropi, o caipira ítalo-brasileiro (2)

Antônio da Silva Câmara, pofessor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Doutor em Sociologia pela Universidade de Paris VII, com pós-doutorado pelo Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), França é autor do trabalhoMAZZAROPI E A REPRODUÇÃO DA VIDA RURAL NO CINEMA BRASILEIRO .

Uma das abordagens feitas pelo acadêmico brasileiro passa pela análise da crítica à obra de Mazzaropi.

"O cinema de Mazzaropi realizado nas décadas de 1950 e 1960 encontrou, por parte dos críticos de cinema, após breve acolhida positiva, bastante resistência. O Brasil que os intelectuais esperavam coincidia com a ideologia desenvolvimentista: um país que rapidamente se industrializava, aproximando-se da modernidade dos países desenvolvidos".

"O discurso político vigente na segunda metade da década de 50 manifestava-se no slogan de JK, com a promessa de cinqüenta anos de desenvolvimento que seriam cumpridos em apenas uma gestão presidencial. Por outro lado, esta modernização identificava-se com a urbanização acelerada e uma pretensa mudança dos hábitos da população brasileira, vista agora como citadina, moderna, democrática. A idéia de modernização também estava presente nas concepções à esquerda que apoiavam a existência de um forte movimento camponês – as Ligas Camponesas (1954-1964) – que deveria representar a mudança dos padrões arcaicos de posse e uso da terra".

"Logo, admitia-se a existência do camponês, mas apenas enquanto sujeito ativo da moderna história brasileira: revolucionário, anti-latifundista, com um programa de luta popular e democrático Neste período, os intelectuais de esquerda identificavam-se com as diretrizes do Partido Comunista, forte aliado do desenvolvimentismo e do populismo. O golpe de Estado de 1964 impôs a derrota à democracia populista, ao movimento camponês e aos partidos de esquerda, sem, no entanto, abandonar o percurso desenvolvimentista: os militares retomaram os planos de crescimento econômico que caracterizaram a era JK e implantaram projetos de industrialização e urbanização".

"O Estado continuou a cultivar a imagem de um país moderno e urbano, ainda que saibamos que os latifundiários – do Norte ao Sul – sustentavam o regime. Aliás, na década de 1970, a ideologia do desenvolvimento é de tal forma dominante que deu origem, nas Universidades, a uma série de estudos sobre a penetração do capitalismo, privilegiando as grandes inversões de capital na nova indústria rural e o processo de proletarização camponesa".

"Neste contexto, a crítica cinematográfica continuou oscilando entre o desenvolvimentismo e o stalinismo. Poucos críticos de cinema escaparam desta armadilha. Foram incapazes de analisar as produções cinematográficas sob o ângulo artístico e o da contribuição que estas aportavam para a compreensão do modo de vida da população brasileira e, dessa forma, de afastar-se da ótica daqueles que viam as manifestações culturais a partir de suas próprias aspirações políticas e sociais, "

"O cinema de Mazzaropi conseguiu impor-se durante duas décadas, graças à ampla aceitação e reconhecimento conquistado junto ao público, revelando o lado não revolucionário do camponês brasileiro, particularmente daquele que habitava o interior do Sudeste, os seus hábitos conservadores, mas também a sua sabedoria e capacidade de enfrentar o mundo urbano através de um comportamento esquivo e dissimulado".

Antônio da Silva Câmara cita uma série de artigos publicados em grandes jornais classificando o cinema de Mazzaropi como algo desprovido de valor ou como chegou a escrever Inácio de Loyola Brandão, algo vulgar e imbecil. "Nosso povo vive dentro de um estágio cultural condicionado pelo subdesenvolvimento. Sob tal condição, é natural que a exaltação da mediocridade vingue. Compreende-se que o homem do povo aceite, até por desfastio, o cinema banal, vulgar, incipiente, imbecil. Falta-lhe, além de um gosto apurado, a oportunidade de conhecer obras superiores. Todavia, quando um homem tido como de cultura, tendo em suas mãos um instrumento de divulgação, senta-se numa poltrona de cinema e aprecia o vulgarismo, a imbecilidade, o primarismo (e ainda recomenda como de alto teor), então, é a mediocridade, é o andar para trás. Neste caso, ele se emparelha àquele que, na tela, vende por baixo preço, a cretinice".

Ainda hoje, o preconceito ronda a cinematrografia de Mazzaropi. Mas há vozes que procuram resgatar o valor de sua obra como mostra o professor Antônio Câmara. Ele cita reportagem de Maria da Glória Lopes, do jornal da Folha de S.Paulo, que nos anos 90 comentava o Festival Mazzaropi exibido pela TV Cultura.

" 'Esta é uma oportunidade para reavaliarmos o trabalho de Mazzaropi, todo ele muito bom do ponto de vista cinematográfico', diz o apresentador do programa e crítico de cinema Luciano Ramos. 'O primeiro filme do Festival, Sai da Frente, é uma comédia avançada para a época e, na minha opinião, a primeira na história do cinema nacional. Até então, as comédias eram pantomimas que os atores faziam em frente à câmera. E Sai da Frente não é uma história e sim fragmentos de várias, uma associação de quadros que lembram muito as comédias que viriam nos anos 60'. A autora completa o seu artigo afirmando: 'E o sucesso não só se explica porque os filmes são muito bons. Mas a melhor explicação para o fenômeno Mazzaropi foi dada pelo escritor Inácio Araújo. “A crítica nunca esteve com ele porque Jeca representa o Brasil subdesenvolvido, analfabeto, que ela não quer ver. Para o público, ele representa a vingança dessa massa de migrantes que vem do campo e se defronta com os códigos da cidade grande. É a malícia do campo contra a malícia da cidade. E a primeira ganha' ”

"O cinema de Mazzaropi realizado nas décadas de 1950 e 1960 encontrou, por parte dos críticos de cinema, após breve acolhida positiva, bastante resistência. O Brasil que os intelectuais esperavam coincidia com a ideologia desenvolvimentista: um país que rapidamente se industrializava, aproximando-se da modernidade dos países desenvolvidos".

"O discurso político vigente na segunda metade da década de 50 manifestava-se no slogan de JK, com a promessa de cinqüenta anos de desenvolvimento que seriam cumpridos em apenas uma gestão presidencial. Por outro lado, esta modernização identificava-se com a urbanização acelerada e uma pretensa mudança dos hábitos da população brasileira, vista agora como citadina, moderna, democrática. A idéia de modernização também estava presente nas concepções à esquerda que apoiavam a existência de um forte movimento camponês – as Ligas Camponesas (1954-1964) – que deveria representar a mudança dos padrões arcaicos de posse e uso da terra".

"Logo, admitia-se a existência do camponês, mas apenas enquanto sujeito ativo da moderna história brasileira: revolucionário, anti-latifundista, com um programa de luta popular e democrático Neste período, os intelectuais de esquerda identificavam-se com as diretrizes do Partido Comunista, forte aliado do desenvolvimentismo e do populismo. O golpe de Estado de 1964 impôs a derrota à democracia populista, ao movimento camponês e aos partidos de esquerda, sem, no entanto, abandonar o percurso desenvolvimentista: os militares retomaram os planos de crescimento econômico que caracterizaram a era JK e implantaram projetos de industrialização e urbanização".

"O Estado continuou a cultivar a imagem de um país moderno e urbano, ainda que saibamos que os latifundiários – do Norte ao Sul – sustentavam o regime. Aliás, na década de 1970, a ideologia do desenvolvimento é de tal forma dominante que deu origem, nas Universidades, a uma série de estudos sobre a penetração do capitalismo, privilegiando as grandes inversões de capital na nova indústria rural e o processo de proletarização camponesa".

"Neste contexto, a crítica cinematográfica continuou oscilando entre o desenvolvimentismo e o stalinismo. Poucos críticos de cinema escaparam desta armadilha. Foram incapazes de analisar as produções cinematográficas sob o ângulo artístico e o da contribuição que estas aportavam para a compreensão do modo de vida da população brasileira e, dessa forma, de afastar-se da ótica daqueles que viam as manifestações culturais a partir de suas próprias aspirações políticas e sociais, "

"O cinema de Mazzaropi conseguiu impor-se durante duas décadas, graças à ampla aceitação e reconhecimento conquistado junto ao público, revelando o lado não revolucionário do camponês brasileiro, particularmente daquele que habitava o interior do Sudeste, os seus hábitos conservadores, mas também a sua sabedoria e capacidade de enfrentar o mundo urbano através de um comportamento esquivo e dissimulado".

Antônio da Silva Câmara cita uma série de artigos publicados em grandes jornais classificando o cinema de Mazzaropi como algo desprovido de valor ou como chegou a escrever Inácio de Loyola Brandão, algo vulgar e imbecil. "Nosso povo vive dentro de um estágio cultural condicionado pelo subdesenvolvimento. Sob tal condição, é natural que a exaltação da mediocridade vingue. Compreende-se que o homem do povo aceite, até por desfastio, o cinema banal, vulgar, incipiente, imbecil. Falta-lhe, além de um gosto apurado, a oportunidade de conhecer obras superiores. Todavia, quando um homem tido como de cultura, tendo em suas mãos um instrumento de divulgação, senta-se numa poltrona de cinema e aprecia o vulgarismo, a imbecilidade, o primarismo (e ainda recomenda como de alto teor), então, é a mediocridade, é o andar para trás. Neste caso, ele se emparelha àquele que, na tela, vende por baixo preço, a cretinice".

Ainda hoje, o preconceito ronda a cinematrografia de Mazzaropi. Mas há vozes que procuram resgatar o valor de sua obra como mostra o professor Antônio Câmara. Ele cita reportagem de Maria da Glória Lopes, do jornal da Folha de S.Paulo, que nos anos 90 comentava o Festival Mazzaropi exibido pela TV Cultura.

" 'Esta é uma oportunidade para reavaliarmos o trabalho de Mazzaropi, todo ele muito bom do ponto de vista cinematográfico', diz o apresentador do programa e crítico de cinema Luciano Ramos. 'O primeiro filme do Festival, Sai da Frente, é uma comédia avançada para a época e, na minha opinião, a primeira na história do cinema nacional. Até então, as comédias eram pantomimas que os atores faziam em frente à câmera. E Sai da Frente não é uma história e sim fragmentos de várias, uma associação de quadros que lembram muito as comédias que viriam nos anos 60'. A autora completa o seu artigo afirmando: 'E o sucesso não só se explica porque os filmes são muito bons. Mas a melhor explicação para o fenômeno Mazzaropi foi dada pelo escritor Inácio Araújo. “A crítica nunca esteve com ele porque Jeca representa o Brasil subdesenvolvido, analfabeto, que ela não quer ver. Para o público, ele representa a vingança dessa massa de migrantes que vem do campo e se defronta com os códigos da cidade grande. É a malícia do campo contra a malícia da cidade. E a primeira ganha' ”

Oriundi (Cinema) - Mazzaropi, o caipira ítalo-brasileiro (1)

Racismo, religião e política foram alguns dos temas que o ator e cineasta Amácio Mazzaropi abordou ao longo de sua carreira artística. “Sua italianidade, assimilada à caipirice, evidencia a permanência de uma cultura que envolve elementos fundamentais de dois modos de vida: o rústico e o do imigrante, ameaçados pelos tentáculos impessoalizantes da sociedade de consumo, e que resistia bravamente contra as características da economia capitalista (do livro Mazzaropi: o jeca do Brasil de Glauco Barsaili - Campinas: Editora Átomo, 2002).

A história dos Mazzaropi no Brasil data do início do século XX quando o casal Amazzio e Anna deixam a Itália, acompanhados de seus filhos, entre eles Bernardo. Para a família, o “Far l’América" significou, num primeiro momento, trabalhar na agricultura (Dourados – SP e depois no Paraná). Uma rápida biografia do autor pode ser consultada no site Em 1910, Bernardo Mazzaropi (motorista de automóvel de aluguel) já casado com Clara Ferreira (empregada doméstica) muda-se para São Paulo. Dois anos mais tarde, numa casa no bairro de Santa Cecília (região central) nascia Amácio Mazzaropi.

Em 1922, os Mazzaropi fixam residência em Taubaté (SP) e Amácio é matriculado no Ginásio Washington Luís. Em casa, estuda e decora textos do livro Lira Teatral. No monólogo Chico, imita um tipo caipira que agrada em cheio numa festa da escola. Nascia aí a veia mais forte de Mazzaropi que anos mais tarde, depois de passar pelo teatro e pelo rádio, viria a inserir, de maneira marcante, o seu nome na história do cinema nacional. Uma rápida mas interessante cronologia da vida do ator e cineasta pode ser encontrada no site Museu Mazzaropi .

Na visão Edilene Maia e Moacir José dos Santos no trabalho que realizaram na Universidade de Taubaté/ Departamento de Comunicação Social, “a obra cinematográfica desenvolvida por Amácio Mazzaropi contribui para a consolidação de uma memória social sobre o caipira”.

Os autores lembram que os “traços estereotipados apresentados nos filmes exageram o estranhamento cultural entre o homem do campo e o universo urbano. Os seus filmes constituem o registro da agressiva urbanização brasileira, com conseqüências profundas na memória social. A cidade é apresentada como voraz, os habitantes não se importam em levar vantagem sobre a suposta incapacidade do caipira em compreender as relações urbanas”.

“O caipira, símbolo da simplicidade e bondade do homem do campo é apresentado, simultaneamente, como ingênuo, ludibriável, e como engenhoso, capaz de simular a própria ingenuidade, mas leva vantagem no desfecho das situações em que está envolvido”.

“No filme Tapete Vermelho essa caracterização do caipira é recuperada, constituindo metalinguagem que ilumina os traços principais do trabalho de Mazzaropi. O enredo aponta os principais conflitos que o público dos seus filmes enfrenta, como o fechamento das salas de cinema, transformadas em templos religiosos e os restantes, concentrados em locais de intenso consumo, shopping centers, não exibirem produções sobre o homem do campo”.

Soleni Fressato, pesquisadora da Univeridade Federal da Bahia lembra, num , trabalho sobre Amácio Mazzaropi que caipira é o personagem emblemático em todos os seus 32 filmes, mesmo naqueles em que a narrativa transcorre no meio urbano, ele o personificou, inspirado nos precursores José Gonçalves Leonardo e Sebastião Arruda. “O caipira representado por Mazzaropi, característico do interior do estado de São Paulo, diferente do almejado pela ideologia desenvolvimentista, utiliza-se de práticas conservadoras para enfrentar as adversidades”.

“Inserido num contexto socioeconômico de avanço das práticas capitalistas e das injustiças sociais que compunham as relações no campo, inclusive a luta pela terra, o caipira não abandona, nem deixa corromper seus valores tradicionais baseados na honestidade, na solidariedade e nos laços familiares. Diante do exposto, a presente comunicação tem por objetivo analisar de que maneira e em que medida o caipira representado pelo cineasta Amácio Mazzaropi, se contrapõe às práticas capitalistas, tendo por fonte de pesquisa o filme Jeca Tatu (direção de Milton Amaral, 1959)”.

Para Luiz Otavio de Santi, autor do documentário "Mazzaropi: Feição e Prosa” Amacio Mazzaropi foi um cineasta do povo.”Na medida em que o público popular faz parte do cinema, Mazzaropi é a referência. Fez 32 filmes, dos quais 24 com dinheiro próprio, um caso único no cinema nacional. Como ele mesmo dizia, troféu não paga as contas, portanto ele sabia que sua estética poderia ser questionada, mas seu contato com o povo não".

A história dos Mazzaropi no Brasil data do início do século XX quando o casal Amazzio e Anna deixam a Itália, acompanhados de seus filhos, entre eles Bernardo. Para a família, o “Far l’América" significou, num primeiro momento, trabalhar na agricultura (Dourados – SP e depois no Paraná). Uma rápida biografia do autor pode ser consultada no site Em 1910, Bernardo Mazzaropi (motorista de automóvel de aluguel) já casado com Clara Ferreira (empregada doméstica) muda-se para São Paulo. Dois anos mais tarde, numa casa no bairro de Santa Cecília (região central) nascia Amácio Mazzaropi.

Em 1922, os Mazzaropi fixam residência em Taubaté (SP) e Amácio é matriculado no Ginásio Washington Luís. Em casa, estuda e decora textos do livro Lira Teatral. No monólogo Chico, imita um tipo caipira que agrada em cheio numa festa da escola. Nascia aí a veia mais forte de Mazzaropi que anos mais tarde, depois de passar pelo teatro e pelo rádio, viria a inserir, de maneira marcante, o seu nome na história do cinema nacional. Uma rápida mas interessante cronologia da vida do ator e cineasta pode ser encontrada no site Museu Mazzaropi .

Na visão Edilene Maia e Moacir José dos Santos no trabalho que realizaram na Universidade de Taubaté/ Departamento de Comunicação Social, “a obra cinematográfica desenvolvida por Amácio Mazzaropi contribui para a consolidação de uma memória social sobre o caipira”.

Os autores lembram que os “traços estereotipados apresentados nos filmes exageram o estranhamento cultural entre o homem do campo e o universo urbano. Os seus filmes constituem o registro da agressiva urbanização brasileira, com conseqüências profundas na memória social. A cidade é apresentada como voraz, os habitantes não se importam em levar vantagem sobre a suposta incapacidade do caipira em compreender as relações urbanas”.

“O caipira, símbolo da simplicidade e bondade do homem do campo é apresentado, simultaneamente, como ingênuo, ludibriável, e como engenhoso, capaz de simular a própria ingenuidade, mas leva vantagem no desfecho das situações em que está envolvido”.

“No filme Tapete Vermelho essa caracterização do caipira é recuperada, constituindo metalinguagem que ilumina os traços principais do trabalho de Mazzaropi. O enredo aponta os principais conflitos que o público dos seus filmes enfrenta, como o fechamento das salas de cinema, transformadas em templos religiosos e os restantes, concentrados em locais de intenso consumo, shopping centers, não exibirem produções sobre o homem do campo”.

Soleni Fressato, pesquisadora da Univeridade Federal da Bahia lembra, num , trabalho sobre Amácio Mazzaropi que caipira é o personagem emblemático em todos os seus 32 filmes, mesmo naqueles em que a narrativa transcorre no meio urbano, ele o personificou, inspirado nos precursores José Gonçalves Leonardo e Sebastião Arruda. “O caipira representado por Mazzaropi, característico do interior do estado de São Paulo, diferente do almejado pela ideologia desenvolvimentista, utiliza-se de práticas conservadoras para enfrentar as adversidades”.

“Inserido num contexto socioeconômico de avanço das práticas capitalistas e das injustiças sociais que compunham as relações no campo, inclusive a luta pela terra, o caipira não abandona, nem deixa corromper seus valores tradicionais baseados na honestidade, na solidariedade e nos laços familiares. Diante do exposto, a presente comunicação tem por objetivo analisar de que maneira e em que medida o caipira representado pelo cineasta Amácio Mazzaropi, se contrapõe às práticas capitalistas, tendo por fonte de pesquisa o filme Jeca Tatu (direção de Milton Amaral, 1959)”.

Para Luiz Otavio de Santi, autor do documentário "Mazzaropi: Feição e Prosa” Amacio Mazzaropi foi um cineasta do povo.”Na medida em que o público popular faz parte do cinema, Mazzaropi é a referência. Fez 32 filmes, dos quais 24 com dinheiro próprio, um caso único no cinema nacional. Como ele mesmo dizia, troféu não paga as contas, portanto ele sabia que sua estética poderia ser questionada, mas seu contato com o povo não".

segunda-feira, 18 de janeiro de 2010

História 31- Italianos na Revolução Farroupilha – Especial Garibaldi (10)

O encontro com Anita é página marcante na vida de Garibaldi. Nas memórias entregues a Alexandre Dumas, célebre escritor francês, o libertário italiano descreve esse momento mágico:

"Non avevo mai pensato, neppure per sogno, al matrimonio e ini ritenevo come perfettamente incapace a divenire un buon marito, riconosciuta la mia grandissima indipendenza; di carattere e la mia irresistibile vocazione per la vita libera ed avventurosa,

Avere una moglie e dei tìgli, mi sembrava una cosa so-^ vranamentc impossibile , per T uomo clic ha consacrato la sua vita ad un principio, il cui line quantunque riesca il più completo, noa può lasciargli quella quiete che è necessaria ad un padre di i'amiglia. 11 destino però aveva deciso in altro modo. Dopo la perdita di Luigi, di Odoardo e degli altri miei compagni, io mi trovava in un completo isolamento, e mi sembrava di essere solo, in questo mondo.

Non mi era rimasto un solo amico» di cui il cuore ha bisogno come di alimento la vita; coloro che erano sopravvissuti e come già' dissi m'erano estranei. Erano senza dubbio, ànime generose e di buon cuore, ma gli co* noscevo da sì poco tempo per avere intimità con alcuno di loro.

Nel ruoto immenso che intorno a me aveva fatto la terribile catastrofe, sentivo il bisogno di un'anima che mi amasse, e senza di quest'anima, l'esistenza mi era insopportabile e quasi impossibile. Avevo ritrovato Rossetti, cioè un fratello, ma Rossetti, occupato negli obblighi della sua carica, non poteva viver» con me, ed era fortuna se potevo vederlo una volta per settimana.

Avevo dunque bisogno di alcuno che mi amasse, e m' amasse presto : 1' amicizia è il frutto del tempo, ha bisogno di anni per poterla sentire con veracità,, mentre che l'amore è il baJeno, figlio è vero, qualche volta dell'uraga'no, ma e cosa importa? io sono uno di coloro che preferiscono gli uragani, qualunque essi siano, alla calma della vita, al sonno del cuore.

Era dunque una donna di cui sentiva bisogno ; solo una donna poteva dunque gna?irmi ; una donna ! vale a dire V unico rifugio, il solo angelo consolatorc, la stella della tempesta. Una donna ! è questa la divinità' che mai s' implora invano, quando si fa col cuore, e soprattutto quando s'implora nella sventura.

Era con questo incessante pensiero, che dalla mia camerétta a bordo dell'Itaparika, volgevo lo sguardo verso la terra. Il monte della Barra era molto vicino e da bordo io vedeva delle belle giovani occupate in diverse opere domestiche ; una tra queste attirava la mia particolare attenzione.

Mi venne ordinato di sbarcare, e subito m'incamminava verso la casa sulla quale il mio sguardo era da molto tempo rivolto; il mio cuore palpitava, ma riteneva in sé, benché agitato, una di quelle risoluzioni che non falliscono mai" Un' uomo m' invitava ad entrare ; benché lo avrei fatto, se pure me lo avesse impedito, vidi la giovine e gli dissi: Vergine ; tu sarai mia. »

"Non avevo mai pensato, neppure per sogno, al matrimonio e ini ritenevo come perfettamente incapace a divenire un buon marito, riconosciuta la mia grandissima indipendenza; di carattere e la mia irresistibile vocazione per la vita libera ed avventurosa,

Avere una moglie e dei tìgli, mi sembrava una cosa so-^ vranamentc impossibile , per T uomo clic ha consacrato la sua vita ad un principio, il cui line quantunque riesca il più completo, noa può lasciargli quella quiete che è necessaria ad un padre di i'amiglia. 11 destino però aveva deciso in altro modo. Dopo la perdita di Luigi, di Odoardo e degli altri miei compagni, io mi trovava in un completo isolamento, e mi sembrava di essere solo, in questo mondo.

Non mi era rimasto un solo amico» di cui il cuore ha bisogno come di alimento la vita; coloro che erano sopravvissuti e come già' dissi m'erano estranei. Erano senza dubbio, ànime generose e di buon cuore, ma gli co* noscevo da sì poco tempo per avere intimità con alcuno di loro.

Nel ruoto immenso che intorno a me aveva fatto la terribile catastrofe, sentivo il bisogno di un'anima che mi amasse, e senza di quest'anima, l'esistenza mi era insopportabile e quasi impossibile. Avevo ritrovato Rossetti, cioè un fratello, ma Rossetti, occupato negli obblighi della sua carica, non poteva viver» con me, ed era fortuna se potevo vederlo una volta per settimana.

Avevo dunque bisogno di alcuno che mi amasse, e m' amasse presto : 1' amicizia è il frutto del tempo, ha bisogno di anni per poterla sentire con veracità,, mentre che l'amore è il baJeno, figlio è vero, qualche volta dell'uraga'no, ma e cosa importa? io sono uno di coloro che preferiscono gli uragani, qualunque essi siano, alla calma della vita, al sonno del cuore.

Era dunque una donna di cui sentiva bisogno ; solo una donna poteva dunque gna?irmi ; una donna ! vale a dire V unico rifugio, il solo angelo consolatorc, la stella della tempesta. Una donna ! è questa la divinità' che mai s' implora invano, quando si fa col cuore, e soprattutto quando s'implora nella sventura.

Era con questo incessante pensiero, che dalla mia camerétta a bordo dell'Itaparika, volgevo lo sguardo verso la terra. Il monte della Barra era molto vicino e da bordo io vedeva delle belle giovani occupate in diverse opere domestiche ; una tra queste attirava la mia particolare attenzione.

Mi venne ordinato di sbarcare, e subito m'incamminava verso la casa sulla quale il mio sguardo era da molto tempo rivolto; il mio cuore palpitava, ma riteneva in sé, benché agitato, una di quelle risoluzioni che non falliscono mai" Un' uomo m' invitava ad entrare ; benché lo avrei fatto, se pure me lo avesse impedito, vidi la giovine e gli dissi: Vergine ; tu sarai mia. »

Assinar:

Postagens (Atom)

_Detail.jpg)